Solution tout-en-un pour simplifier vos activités juridiques et de gouvernance d’entreprise

5 modules intégrés, conçus pour répondre à tous vos besoins

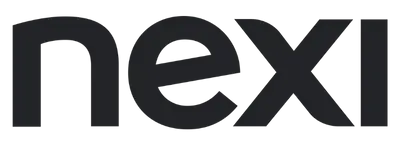

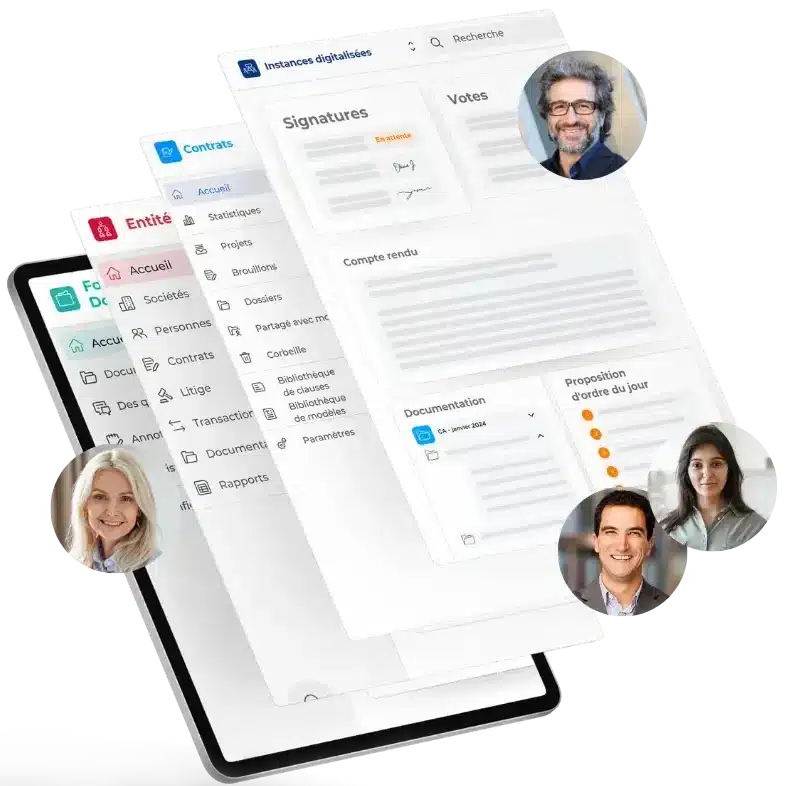

Des solutions digitales pour votre Conseil d’Administration et vos Comités

De la préparation de l’ordre du jour et le partage de documents, jusqu’à la gestion des réunions, le vote et la génération automatique des procès-verbaux… le module Instances Digitalisées (Board Portal) est une solution complète qui permet aux membres du Conseil d’Administration et aux secrétaires généraux de collaborer dans un environnement dédié et sécurisé.

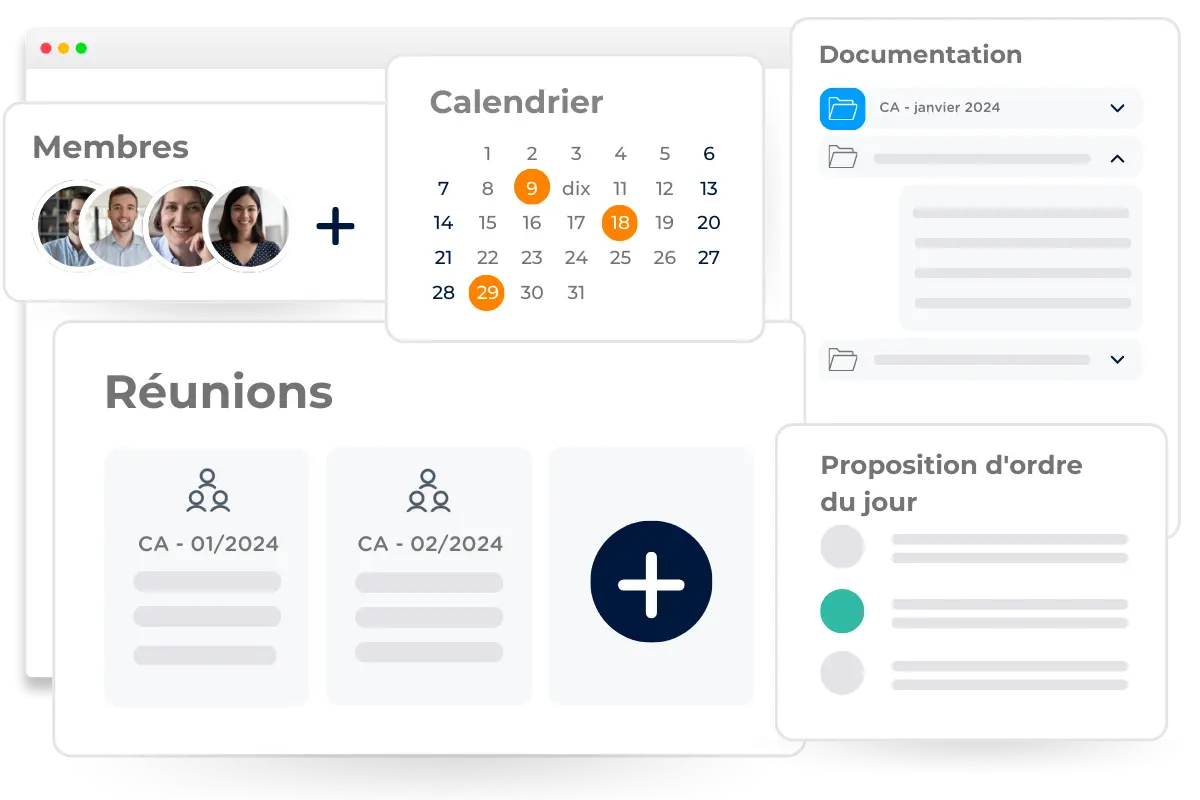

Une vue à 360° sur vos contrats, tout au long de leur cycle de vie

Prenez le contrôle de votre gestion des contrats avec notre solution CLM. Exploitez la puissance de notre Intelligence Artificielle avancée, avec des fonctionnalités simples et intuitives, pour un parcours sécurisé et rationalisé tout au long du cycle de vie des contrats.

Des données en temps réel pour gérer facilement toutes vos opérations juridiques d’entreprise

Obtenez une vue complète de toutes vos activités en centralisant toutes vos données juridiques dans un référentiel unique et dédié, continuellement mis à jour. Simplifiez l’accès aux informations en temps réel et historiques de votre groupe pour garder la gouvernance de vos entités juridiques sous contrôle, améliorer la collaboration interdépartementale et gagner du temps en automatisant vos tâches à faible valeur ajoutée.

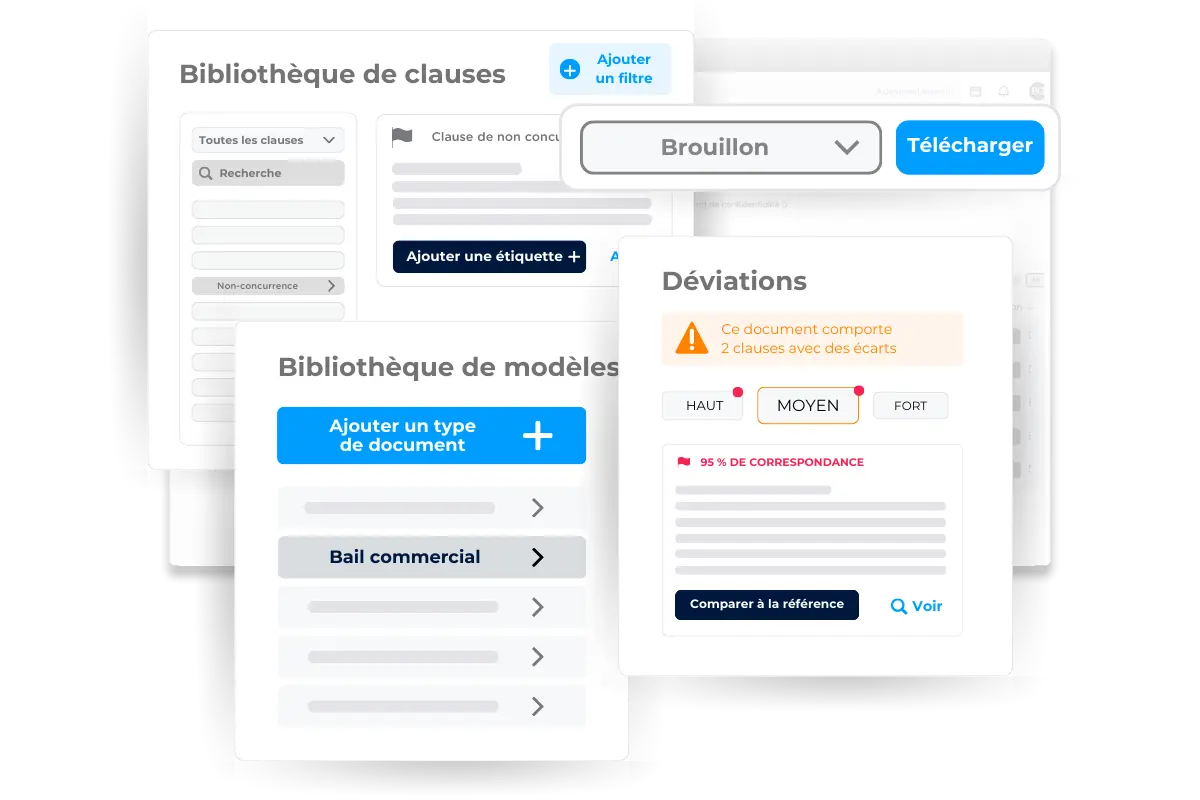

Un suivi rigoureux des litiges et contentieux pour limiter les risques

Optimisez la gestion des litiges et des contentieux de votre organisation pour limiter les risques et réduire les coûts. Gérez et analysez l’impact financier des procédures passées et anticipez les procédures actuelles et futures grâce à une solution dédiée qui améliorera la performance de vos procédures.

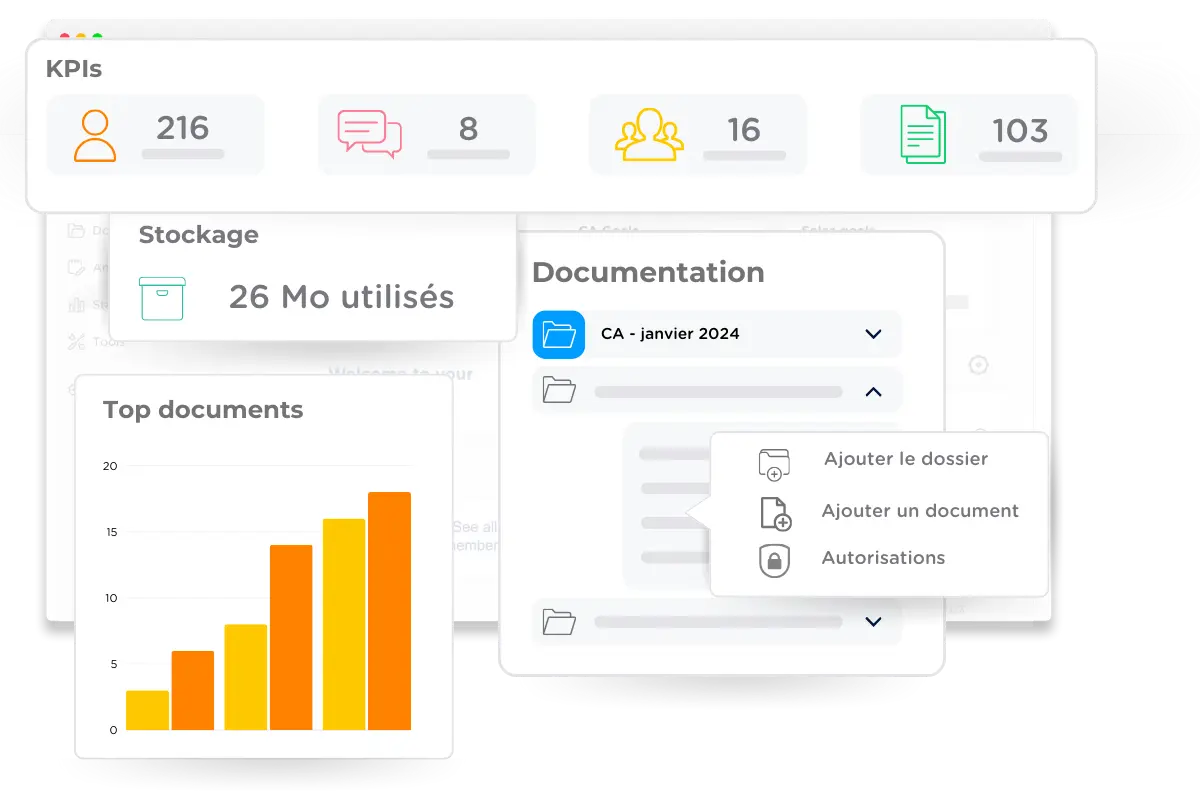

Un espace hautement sécurisé et centralisé pour un partage de documents confidentiels

Optimisez l’accès à l’information grâce à un référentiel de stockage illimité. Le module « Fonds Documentaire » est un espace sécurisé conçu pour tous les types d’utilisateurs et de projets afin d’archiver, d’organiser et de partager en ligne des documents sensibles et confidentiels, que ce soit en interne ou en externe, avec une traçabilité totale.

Une plateforme unique avec toutes les fonctionnalités que vous recherchez

Notre suite est conçue pour vous

Nous nous engageons à soutenir votre parcours de transformation digitale. DiliTrust Governance permet à chaque utilisateur de rationaliser ses opérations, de stimuler les performances et de minimiser les risques à tous les niveaux. Que vous soyez une petite équipe visant une structuration et un développement rapides, une plus grande organisation cherchant à améliorer la collaboration et la gestion des données, ou une grande entreprise axée sur la gestion sécurisée des contrats, nous vous accompagnons. Avec des années d’expérience au service d’organisations comme la vôtre, nous comprenons les besoins variés des différentes équipes. Laissez-nous vous guider vers plus d’efficacité, de collaboration et de succès.

Équipez votre équipe juridique avec notre suite sur mesure conçue pour les conseillers généraux, les opérations juridiques, les affaires juridiques et les professionnels du droit. Améliorez la gestion des contrats, la conformité réglementaire et le traitement des litiges tout en rationalisant les processus internes et les pratiques de gestion des risques.

Améliorez vos stratégies de gouvernance grâce à notre plateforme intuitive pour les membres du Conseil d’Administration, les directeurs, les cadres supérieurs et les décideurs clés. Gérez les tâches du Conseil, accédez aux informations en toute sécurité et favorisez la collaboration pour une prise de décision éclairée avant, pendant et après les réunions.

Maximisez l’efficacité opérationnelle dans les départements Finance, Ressources Humaines, Procurement et bien plus encore… grâce à notre solution complète. Donnez aux équipes les moyens d’optimiser les flux de travail, d’améliorer la communication et de stimuler la productivité, tout en garantissant la conformité et en minimisant les risques.

Simple

Au cœur de notre suite se trouve la simplicité : méticuleusement conçue pour garantir que chaque utilisateur (services juridiques, exécutifs et membres des conseils) puisse naviguer sur la plateforme sans effort. Optez pour une approche sans papier : l’interface intuitive permet une navigation fluide et simple sur la plateforme, permettant un accès et un fonctionnement sans faille. En simplifiant les tâches liées à la gouvernance d’entreprise, notre solution favorise l’efficacité et la productivité de tous les acteurs concernés.

Flexible

Composée de cinq modules intégrés, la suite DiliTrust Governance est conçue pour s’adapter aux organisations de toute taille. Que vous soyez une petite équipe cherchant à rationaliser ses opérations ou une grande entreprise à la recherche de solutions complètes, notre plateforme SaaS peut être adaptée pour répondre à vos besoins spécifiques. Grâce à des intégrations fluides et des fonctionnalités personnalisables, nous permettons aux organisations de travailler plus efficacement.

Fiable

Chez DiliTrust, nous privilégions la sécurité et à la fiabilité de notre plateforme. Grâce à de solides mesures de protection des données et à des protocoles de sécurité, notre suite garantit la confidentialité de vos informations sensibles. Centralisant toutes vos activités de gouvernance dans un espace ultra-sécurisé, notre plateforme vous offre la tranquillité d’esprit. Vos données sont en sécurité et accessibles à toutes les parties prenantes lorsqu’elles en ont besoin.

Des informations juridiques et d’entreprise complexes, robustes et sensibles rendues simples, flexibles et fiables

Chez DiliTrust, nous nous efforçons de rendre votre expérience fluide et simple. Notre plateforme veille à ce que chaque interaction soit intuitive et sans effort, afin que vous puissiez vous concentrer sur les missions pour lesquelles votre expertise a le plus d’impact. Grâce à des solutions sur mesure, nous permettons aux équipes juridiques et d’entreprise de devenir des atouts indispensables au sein de leur organisation.

Nous sommes là pour renforcer votre confiance et votre expertise, en simplifiant les tâches juridiques les plus complexes. Nous vous assurons un support sans faille, en veillant à ce que vos opérations juridiques soient protégées et sécurisées à chaque étape du processus.

clients nous font déjà confiance

pays où DiliTrust est implantée

des clients nous recommandent

Découvrez une solution complète pour rationaliser et automatiser vos activités juridiques

Demandez une démo dès aujourd’hui et faites l’expérience d’une transformation digitale fluide de vos opérations juridiques et de gouvernance d’entreprise grâce à la suite DiliTrust Governance.